このコラムを読んでいる方の中には、売り上げ難や借金を理由に実際に自己破産を考えたことのある方もいるかもしれません。では、自己破産にはどのようなイメージをお持ちでしょうか。「信用も権利も全部失う」あるいは「借金も責任も全部帳消し」など、様々なイメージを持たれがちです。

実際のところはどうでしょうか。自己破産をお考えの場合は、その仕組みを知ることで次の一歩が見通しやすくなります。このコラムでは、自己破産とはなにかのご説明と、まず押さえるべきポイントを整理していきます。

自己破産は”終わり”ではなく再出発するための法的な片付け

冒頭でも触れた通り、自己破産に関しては様々なイメージを持たれがちですが、法務的には下記のように定義されます。

「破産手続は、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。」

※東京地方裁判所 民事第20部「よくある質問」から抜粋(最終確認:2025年10月20日)

つまり、債務者の財産の「何が残り、何を手放すか、いつ債務が免除されるか」が専任の弁護士によって管理され、破産状況を脱出するということです。もう少し補足しながらご説明していきます。

改めて自己破産とは、債務者が経済的に破綻してしまい、その返済が一般的に難しいと判断された時に手続きを行う制度です。この制度を通して破産管財人と呼ばれる、債務者の財産管理を行う弁護士が裁判所から選任されます。

その後、破産管財人によって財産管理と配当が行われます。具体的にご説明すると、生活に必要な一定の財産は債務者の手元に残されます。一方で税金・社会保険料・養育費などの支払い義務は残ります。仕事に関しても一部の業務(財産や金銭を扱う特定の業務)に対して一定期間の制限が設けられる場合もあります。

よく誤解されるイメージとして、破産=全財産の喪失・社会的な再起不能というものがありますが、実際には経済的にも社会的にも復帰を目指すための手段が自己破産です。

自己破産には何が必要か

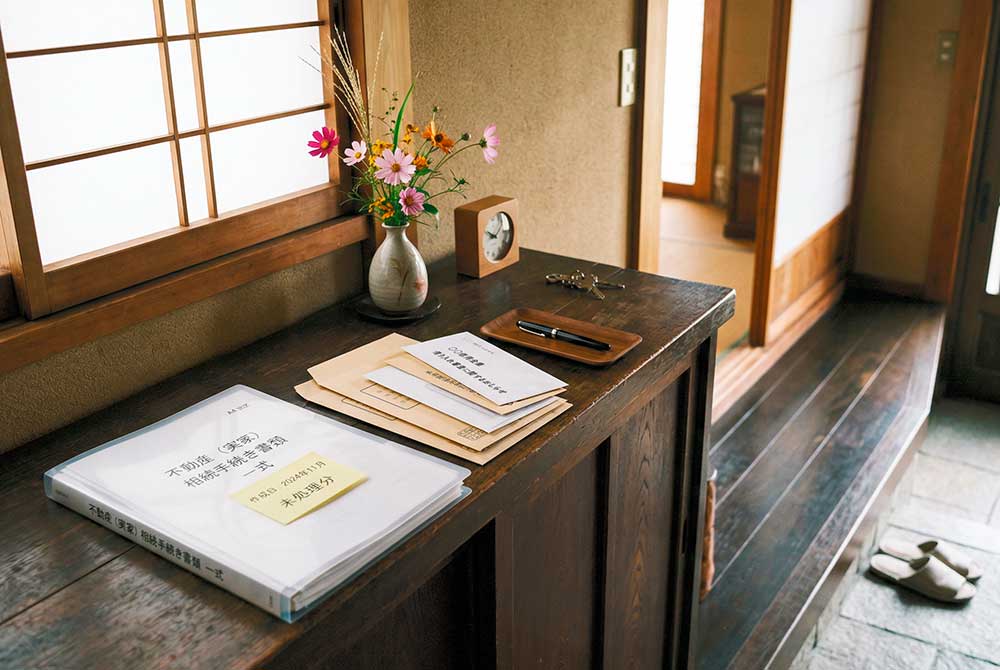

自己破産を申請する場合、現在の債務と経済状況がわかる書類一式が必要となります。書類手続きには時間がかかるものもあるため早めに用意していきましょう。また、書類を見ていくうちに気持ちがあせってしまい、資金移動をしてしまったり、督促状を捨ててしまったりする方もいます。しかし財産管理が滞る原因となるので避けましょう。

まずは必要書類を用意して専門家に相談することが優先です。一例ではありますが、必要となる書類をまとめました。まずは揃うものだけで十分です。確認してみましょう。

- 通帳(本人・家族名義で使っているもの/最低1~2年分の入出金わかる状態)

- 借入一覧(金融機関・金額・毎月返済・保証人の有無がわかるもの)

- 税金・社会保険料の督促状(納付書)

- 家賃・水道光熱・通信・保険の契約書や請求書

- 保険証券(解約返戻金の有無・概算額)

- 車検証・車の査定目安

- 事業経営者の場合、在庫・売掛の一覧、決算書(1年、2年分)

- 収入証明(給与明細・確定申告書・帳簿)

よくある質問

合わせて、自己破産に関するよくある質問に関してもまとめました。誤解したまま進んでいくと思わぬトラブルに繋がることもあるため、確認していきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。自己破産を考えるタイミングは不安が尽きない状況だと思いますが、その内容に関して少し理解が深まると安心に繋がるかもしれません。

また、アストルム法律事務所でも負債や自己破産に関するご相談も承っております。まずは状況確認して欲しい、具体的に解決に向かって話を進めたい、という場合はお問合せください。